O cerne da questão é o dólar: tal crise bancária só pode ser explicada por uma saída colossal de recursos financeiros dos Estados Unidos para outros países. O que exatamente significa o termo “desdolarização”. O capital estrangeiro que sempre investiu nos EUA está se movendo em benefício de outras moedas e outros sistemas financeiros.

“Eu estava falido, o governo falido, o mundo falido.

Mas quem diabos tinha o raio do dinheiro?

Charles Bukowski

Giuseppe Masala, economista italiano

Como prova de que a atual crise bancária nos EUA é de natureza sistêmica basta assinalar que, logo após o “resgate/encerramento” do Silicon Valley Bank, do First Republic Bank e do Signature Bank (que em conjunto possuíam 650 bilhões de dólares em ativos), mais outros bancos como PacWest Bancorp, Western Alliance Bank e Metropolitan Bank rumam pelo mesmo triste caminho da quebra/nacionalização/encerramento e, quando possível, venda “em fatias” ao melhor ofertante.

O PacWest, por exemplo, no princípio de Março tinha as suas ações em torno dos 28 dólares e em apenas dois meses afundaram para 3,17 dólares. Além disso, não se trata de um banco pequeno que só opera num condado e sim de um banco com dimensão mais que respeitável, com 44 bilhões de dólares em ativos.

O mesmo se pode dizer do Western Alliance Bank, cujas ações passaram de US$76 no princípio de Março para US$18,20 ontem. Mais uma vez, trata-se de um banco com dimensão significativa pois possui 65 bilhões de dólares em ativos. E finalmente, nesta contagem de mortos, comatosos e feridos, o Metropolitan Bank tão pouco sai bem parado pois as suas ações caíram de 56 dólares no princípio de Março para o preço atual de US$19,86. Neste caso, a dimensão do banco é menor que a dos dois primeiros, com 6 bilhões de dólares de ativos. Mas o importante é perceber que se trata de um grupo cada vez maior de bancos que estão a quebrar.

Crise sistêmica?

Em primeiro lugar, isto significa que estamos diante de um fato sistêmico e que a narrativa dos banqueiros que assumem demasiados riscos com o dinheiro dos poupadores não se sustenta. Uma crise sistêmica significa algo mais do que isso.

Soam grotescas – ou, se se prefere, adotam a forma um rito coletivo de exorcismo, cada vez mais aborrecido – as palavras das autoridades que falam num sistema são e resistente. Com efeito, resiliente é a palavra utilizada neste mantra misericordioso. Naturalmente, o que ainda falta é o Big Bang – como o da quebra do Lehman Brothers em 2008 – um desastre que obrigue a casta sacerdotal da tecnocracia e da política financeira a dizer a verdade. Melhor ainda, o Big Bank já aconteceu, mas não nos Estados Unidos e nem sequer na Eurolândia. Estamos a falar da quebra do Credit Suisse, apesar de ter a sua sede num dos Estados mais ricos do mundo e com um Estado que suficiente peso financeiro suficiente para intervir a sério. Até agora tivemos sorte, mas quanto pode durar?

É justo explicar brevemente o que entendo por “crise sistêmica”. Refiro-me, precisamente, a uma crise que afeta os três componentes fundamentais de um sistema econômico nacional: as famílias, as empresas e as administrações públicas. Um sistema em que as famílias são os atores que “poupam” enquanto as administrações públicas e as empresas investem e, consequentemente, endividam-se. Quando a poupança das famílias satisfaz plenamente as necessidades de financiamento das empresas e das administrações públicas, o sistema encontra-se em equilíbrio perfeito. Se a poupança interna for insuficiente, recorre então aos investidores estrangeiros e o sistema é devedor líquido frente ao resto do mundo. Se, pelo contrário, as empresas e as administrações públicas precisam de menos financiamento do que pouparam as famílias, será investido no estrangeiro e o sistema nacional será credor líquido frente ao resto do mundo.

Pois bem, a situação dos EUA é muito grave no sentido de que o sistema do país (famílias, empresas e administração pública) está endividado com o resto do mundo em mais de 16 trilhões de dólares. É claro que existe uma suposta “atenuante” para esta crise: os EUA inundaram o mundo com dólares para satisfazer a procura e tornar fluído o comércio mundial, uma vez que esta divisa foi a moeda padrão para os intercâmbios e fizeram isto sempre importando “tudo de todo o mundo”. Contudo, também é certo que o sistema estadunidense padece de graves distorções, muitas vezes fruto de decisões ideológicas insensatas, como a ausência de um bem-estar estatal digno desse nome, deixando a saúde, a educação e as pensões em mãos de empresas privadas. Isto, dentre outros fatores, tornou impossível a competitividade dentro dos EUA e o seu sistema produtivo deslocou-se pelos quatro pontos cardeais em busca de custos laborais acessíveis. Sublinho isto porque até na Itália ouve-se alguns lunáticos ideologizados que falam do “bem-estar corporativo” em vez do bem-estar estatal: o tecido produtivo italiano oprimido por tal carga duraria menos que um gato na autoestrada.

O que o dólar tem a ver com a crise?

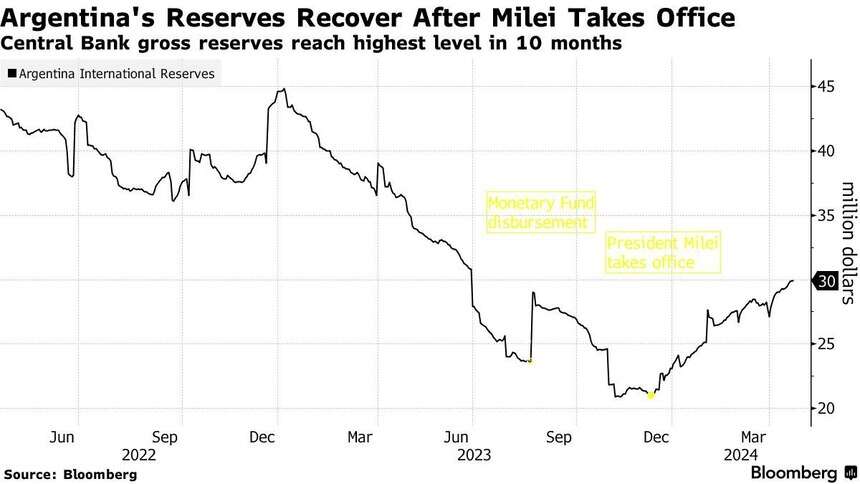

Entretanto, como se pode depreender do que escrevi, o xis da questão é o dólar: uma crise bancária assim só pode ser explicada por uma saída colossal de recursos financeiros dos Estados Unidos em direção a outros países. O que, se pensa nisso, é exatamente o que ser quer dizer com a palavra “desdolarização”. O capital estrangeiro que sempre investiu nos EUA está a mover em benefício de outras divisas e outros sistemas financeiros.

E nesta situação a Reserva Federal dos EUA não pode fazer outra coisa senão subir as taxas de juro com a esperança de atrair novos capitais. E a Europa por sua vez, quando corre o risco de ser esvaziada, também não pode fazer outra coisa senão subir as taxas.

Esta situação é admitida, a contragosto, até mesmo por Yellen, a qual declarou que o papel do dólar agora estava em perigo devido às sanções. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, certamente tem razão: as sanções foram a maçã envenenada que fez explodir o fenómeno (uma crise está debaixo da mesa desde há tempos).

É realmente difícil ver como se pode sair dela sem correr o risco de uma nova guerra em escala tão grande como a que pôs fim à Belle Époque e foi experimentada por todos, como a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que foi sobretudo um enfrentamento pela hegemonia entre a libra esterlina e o marco alemão. Mas ninguém nos conta isso.

Fonte: observatoriocrisis.com